お客様の声

- 動画でご紹介

- 動画でご紹介

職員たちの実際の声

-

- 自信につながった

- 自分が今、どこまで出来ていて、今後の課題は何であるのかが一定期間ごとにはっきりとわかったため、出来ている部分には自信を持つことができました。指導者の方と一緒に進行度を確認できたので安心して次の段階へ進むことができました。

- 特別養護老人ホーム・福祉系専門学校卒・21歳

-

- ステップアップの手助けになった

- テストや面談を実施することで自分に必要な知識や技術が具体的に分かり、ステップアップの助けになった。

プログラムの実施間隔(10日間)もちょうど良かった。

チェックシートやヒアリングなど充実した内容のプログラムだったと思う。 - 特別養護老人ホーム・高等学校卒・19歳

-

- 自分自身の学びになった

- 新人さんと一緒に行動することで、初心に戻って見直すことができました。

まだまだですが、自分も勉強でき 100日プログラムのスケジュールがあったおかげで、順をおって一緒に覚え、 行動することができ、とても 良かったと思います。 - 特別養護老人ホーム・介護経験6年1ヶ月・26歳

-

- チームの変化を感じた

- プログラムを導入して変わったことは、まず、指導者一人でなくチーム全体で新人を指導している体制ができたことです。

そして、新人も、個人差はあるけれど、積極的に学ぶ姿勢が出来ていること等が顕著に現れていると感じました。今後は、更なるチームケアの向上を目指すためにも、チーム全体で100日プログラムに取り組んでいきたいと思っています。 - 特別養護老人ホーム・高等学校卒・19歳

新人職員の育成

に対して

こんなお悩みありませんか?

に対して

こんなお悩みありませんか?

-

新人職員に対して

- 仕事を覚えるのに時間がかかる

- コミュニケーションが苦手

- 介護の現実を見てモチベーションを落としてしまう

- いつまでも夜勤に入れない

- 早期離職が多い

-

指導者に対して

- 人員不足で指導者を固定できない

- 自信を持って指導できていない

- 新人とうまく関われていない

- 新人の考えていることが理解できていない)

これらの課題の原因は 新人や指導者にあるのでしょうか?

施設に新人育成を提案すると、

「うちは、施設内でちゃんとやっているし、問題なくできています!」

「プリセプター制度をやっているので大丈夫!」

との答えが多く返ってきます 。

本当に大丈夫でしょうか…?

新人職員と指導者の

実際の声は…

実際の声は…

-

新人職員慣れない環境の中で 様々な不安を

抱えながら業務をこなしています初めてのこと・わからないことが いっぱいで

不安なのに 聞きたいことも聞けません

もう辛いです… 辞めたいです… -

指導者求められる業務をこなしながら、

新人の指導も並行して行っています忙しい業務の中で 、確立した指導方法がないまま

指導者にされ困惑…自信喪失…ストレス

ついできない新人に厳しい指摘をしてしまう

新人職員がひとり立ちを目指す期間は、

新人職員だけでなく指導者も大きな負担を感じながら過ごす毎日を送ります。

あなたの施設の新人職員は 不安なく働けていますか?

聞きたいことをちゃんと聞けていますか?

あなたの施設の指導者は確立された指導の下、

新人職員を一人前の介護士へと成長させられていますか?

新人職員を一人前の介護士へと成長させられていますか?

新人職員育成

100日プログラムの

特徴

ただ新人職員を育成するプログラムではありません。

- 新人育成を通して、指導者を一緒に育成します

- 新人育成を通して、職員の意識と行動を変え、新人職員・指導者・

チームが成長できます

第三者(ピーエムシーの担当者)

による伴走支援

による伴走支援

100 日プログラムの最大の特徴は、新人職員・指導者・運用責任者への面談調査です。第三者の面談での、承認・励ましによりモチベーションがアップします。

診断による課題の明確化

テストやチェックシ ートから新人職員が何がわからないのか 、何ができないのか課題が明確になりま す。課題が明確になることで、新人職員は何をすればいいのか、指導者はどう指導すればいいのかがわかり均一に指導することができます。

新人職員と指導者の

コミュニケーション促進

コミュニケーション促進

新人職員・指導者が一緒になって課題を確認しながら話をする機会である「チェ ック&ヒアリング」により、新人職員の不安を解消しながら、お互いの信頼関係を深めることができます。

介護用語学習

新人職員と指導者に、付属「介護用語テキスト DVD」で学習していただくことで、介護用語の共通理解・情報の共有化をはかります。指導者も同じ教材で学習することで正しい介護用語を再認識し、新人職員に指導することができます。

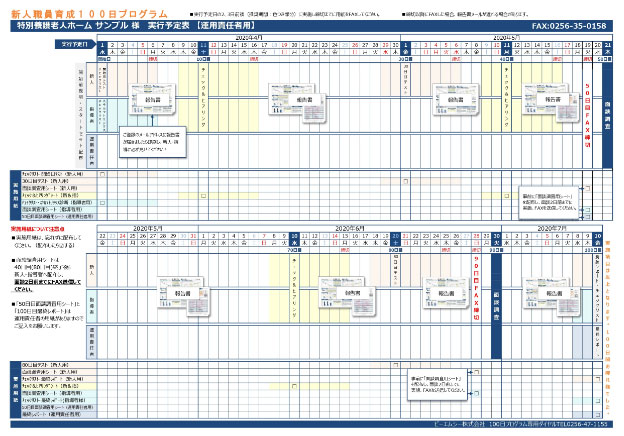

計画的な指導・育成

新人職員・指導者・ 運用責任者がいつ何をすればよいかが 一目でわかるような「実行予定表」が用 意されているので、この予定表を基にス ケジュール管理し、進めていくことができます。

現場に負担をかけない

プログラム

プログラム

100 日プログラム(150 日間)の所要時間は、●新人職員:5 時間 40 分 ●指導者:5 時間 10 分 ●運用責任者:1 時間10 分と、通常業務の中で無理なく実施できる設計となっています。

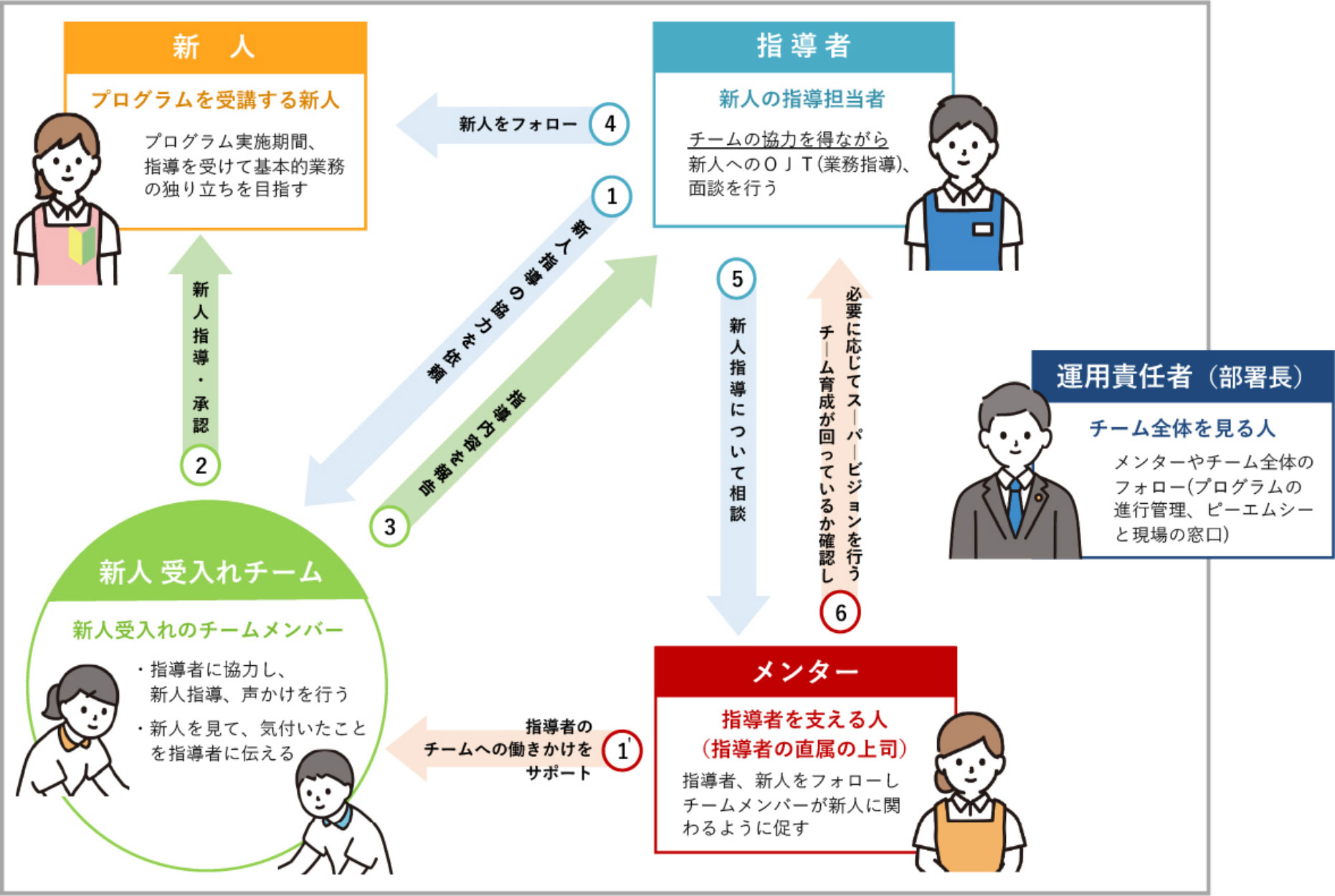

新人・指導者・チームが成長できる育成環境づくり

100日プログラムの

〔チーム育成相関図〕

〔チーム育成相関図〕

100日プログラムは〔チーム育成相関図〕に沿って、“チームで”新人を育成します。

新人だけでなく、指導者・チームの不安を軽減し、成長を促進します。

新人だけでなく、指導者・チームの不安を軽減し、成長を促進します。

新人職員育成100日

プログラムを

動画で紹介

新人職員育成 100 日

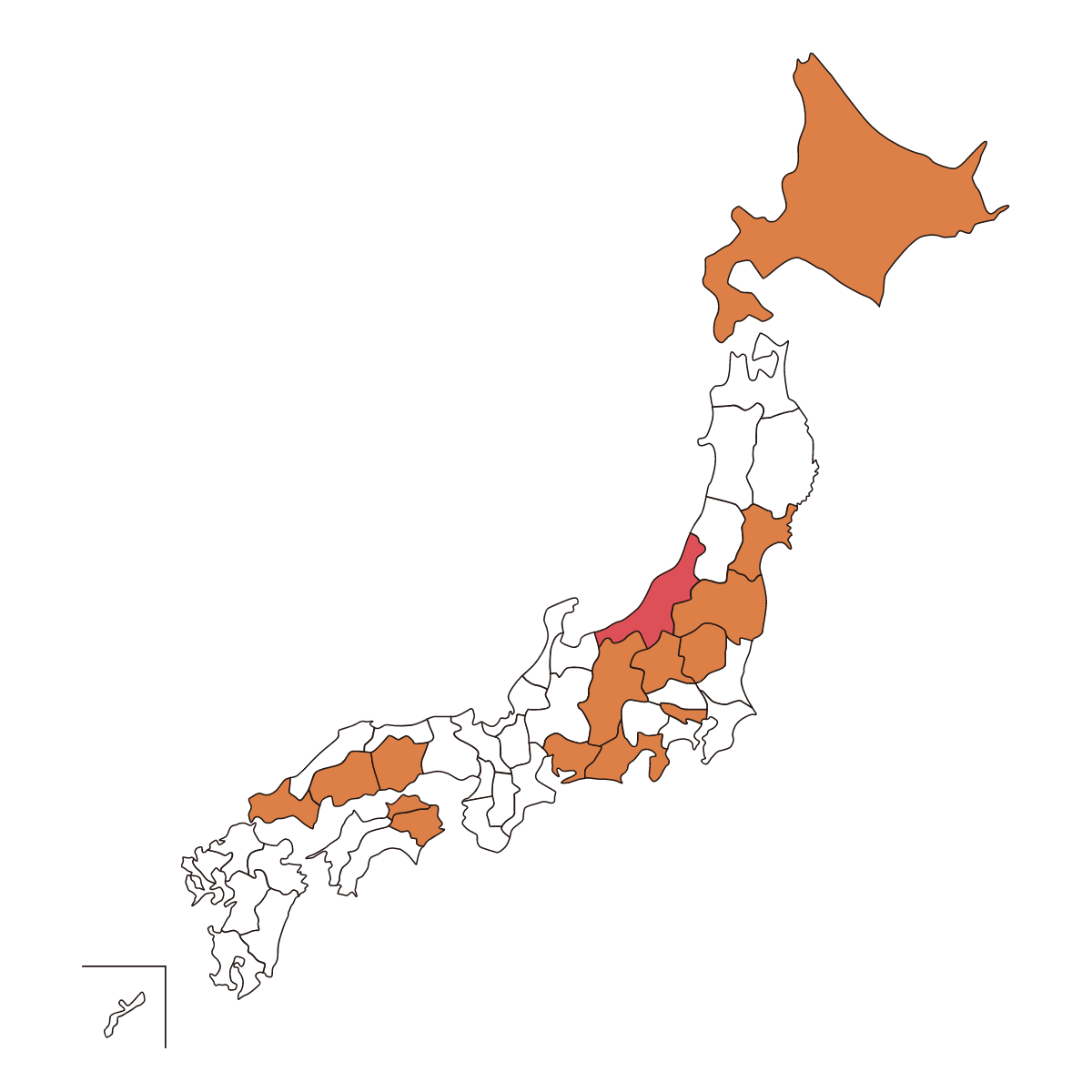

プログラムの

導入実績

2023年4月現在、705組(1,410人)

全国各地での導入実績がございます!

全国各地での導入実績がございます!

法人でのプログラム実施のリピート率90%

※実施した事業所からは、プログラムのよさがわかり継続していただいております!

- 新人職員育成

100 日プログラム - 400事業所/705組

- 指導者研修

- 180回/624時間(1 回の研修を 3.5 時間換算)