ピーエムシーのチームリーダー

育成プログラムは、

人間力の向上を重要視した

プログラムとなっています。

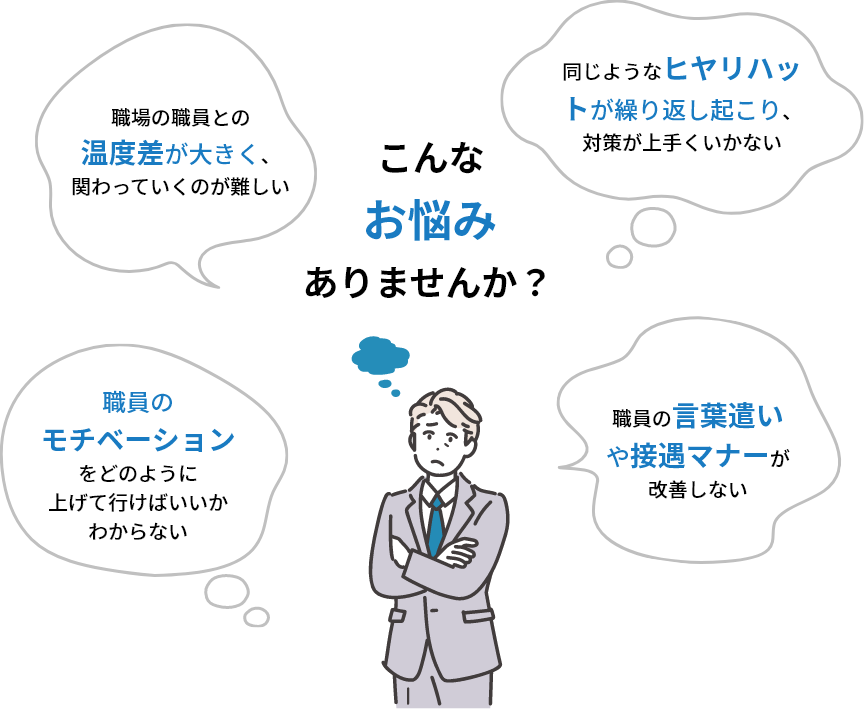

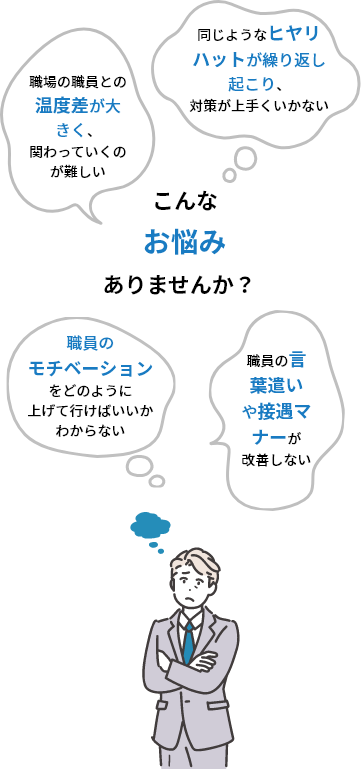

多くの事業所では、キャリアパスを作成し、階層別の人材育成に力を入れていると思います。

しかし、介護現場の様々な課題を解決できる人材は育っているでしょうか?

介護リーダーの役割のひとつは、現場の課題を解決することですが、

どのくらい課題解決ができているでしょうか。

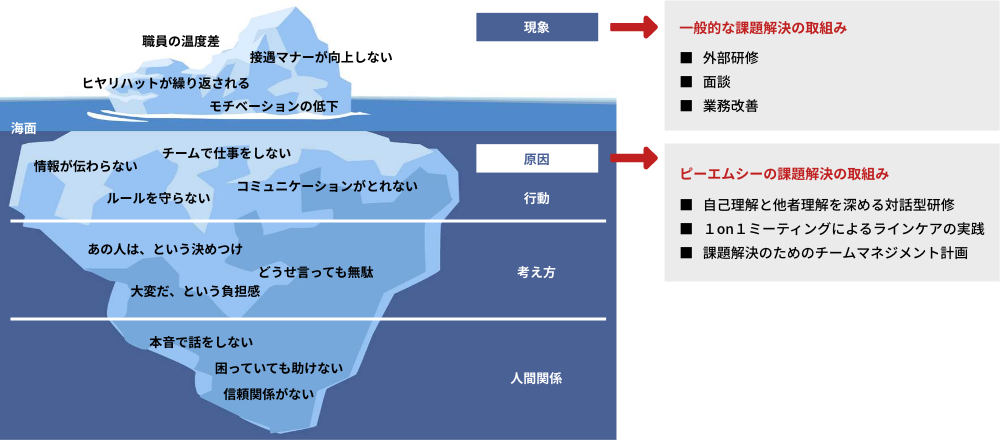

なぜ、介護現場の課題は解決することが難しいのでしょうか?

それは、見えにくい考え方や人間関係にアプローチできていないからです。

介護リーダーの意識や行動を変えるには、水面下深く沈んでいる原因(考え方や人間関係)にアプローチし、

対話を重ねながら、課題解決への取組みを検討する必要があります。

チームリーダー

育成プログラムについて

950人のリーダーに実施した

リーダー育成プログラム

組織の取り組み目標を理解し、チームマネジメント力を持ち、

少ない人材でも質の高いサービスを提供できる人材を育成するプログラムです。

また、プログラムを通じて現場の課題を抽出し、ともに解決をしながらすすめる

伴走型のプログラムでもあります。

プログラムを動画で紹介

チームリーダー

育成プログラムの特徴

現場研修

考える力・改善する力を育てる

深める参加型研修

目指すプログラム

実態に即した内容

人間力の向上を重要視したリーダー育成

人間力の向上を重要視

・チーム間の共通認識と信頼関係

知識の習得だけではなく、実際にチームの課題を明確化させ、その課題に対し目標を設定し、

目標達成のための実践を行いながら進めていくので、

成長を実感しモチベ―ションを上げながら取り組めます。

各コース(レベル)の概要

講師について

現場経験を活かし、ただ知識だけを教えるのではなく、

職場環境をよくするために職員の意識・行動を変えていくことで、現場で生きる研修・育成を実施しています。

- ・介護教員

- ・介護福祉士

- ・社会福祉士

現在は主任研修講師として、研修、職員・施設全体に対しての支援に携わる。

日本社会事業大学大学院博士課程在学中。

- ・介護教員

- ・医療的ケア教員

- ・看護師・保健師

現在は福祉系人材育成研究所M&Lの経営者として、当社の外部兼任講師として多くの研修とコンサルティング業務に携わる。

- ・介護教員

- ・介護技術主任指導者

- ・介護福祉士

- ・社会福祉士

現在は、専門学校で保育士の養成に従事するかたわら、福祉人材養成研究所M&Lの非常勤講師として当社の外部兼任講師として研修に携わる。

- ・介護福祉士

- ・心理カウンセラー

- ・医療秘書

当社の外部兼任講師として研修に携わるほか、各介護人材育成プログラムの支援業務にも従事する。

- ・保健師

- ・介護支援専門員

- ・社会福祉士

その後、居宅介護支援事業所の介護支援専門員を経て、現在は社会福祉法人で産業保健に従事しながら講師活動を行っている。

- ・キャリアコンサルタント

キャリアコンサルタントとして、介護現場での様々な声を聴き、トータル支援を行いながら統括業務にも携わる。

事業所の“リーダー力”の

現状を把握してみませんか?

【毎月3社のみ】

リーダー力a・e診断とは?

まずはリーダーとして足りない部分を明確にして、リーダー自身の変化・改善につなげることができます。

こんなことが分かります!

- 目標達成能力・チームを

まとめる能力 - 対人関係を円滑に

運ぶためのスキル - 職場環境(人間関係含む)・

職務内容に関する満足度 - 現在の性格傾向、生まれつきの気質・性質

- ストレス状態・心の疲労度・離職のリスク

- コミュニケーション能力

リーダー力a・e診断で得られるメリットとは?

- 01

- 自身の性格傾向と本質を知ることで、自分の良さをもっと活かすヒントを見つけることができる

- 02

- チームをまとめる能力と目標達成能力の自分が今いる位置がわかる

- 03

- 対人関係を円滑に運ぶためのスキルがわかる

- 04

- 職場環境・職務内容・人間関係に関する満足度がわかる

1施設10名様まで無料で診断を受けていただく事ができます。

主任・リーダーおよびリーダークラスの職員、次世代リーダーを対象とした無料診断です。

ボタンから必要事項を入力。

現役施設長との対談

介護事業所のリーダー育成と管理者の役割について

お客様の声

法人の職員全員に「学びの機会を」と研修を実施しておりますが、シフト制の部署が多く、またコロナ禍が追い打ちをかけ外部研修への参加も難しくなっていました。

ただ毎年実施しているキャリアパス研修だけは外部講師を招き開催したいと委員会で協議しておりましたが、新型コロナウイルスが急速にまん延し、それすらも危うくなってきた矢先に、ピーエムシーのご担当者様より「オンライン研修」のご提案をいただき、お願いすることとなりました。

今回の研修では、時間に縛られることなく業務の合間に多くの職員が参加することができました。また、研修を通して、他の職員の考えや思いをチームワークを高めるために共有でき、かつ共通の目標に向かうために課題も明確化され、次のステップに繋がることができ非常に有意義な研修だったと感じています。

東京都のキャリアパス導入促進事業の一環で介護職の研修費用を補助して頂けることになり、せっかくなので職員の学びとなるようにしたいと思い、当施設の機能訓練指導員に相談したところ、ピーエムシーの斎藤先生をご紹介いただきました。

スピーチロックやアンガーマネージメントなど身体拘束や認知症などに関する専門用語に触れる機会があり、後のアンケートで職員が興味を持ったことがわかったことが良かったと思います。

研修時間自体は60~90分と長くはないので何かを学ぶきっかけや業務をするだけの日々の中の刺激になればと言う思いが一番。

また、斎藤先生の監修のもと行うグループワークも適度に緊張感があり、普段はあまり接することのない職員同士が介護について話し合う機会をコンスタントに設けて頂き、何よりひとりひとりの意見について先生からフィードバックを頂くことができて満足度の高い研修になったのではないかと思います。

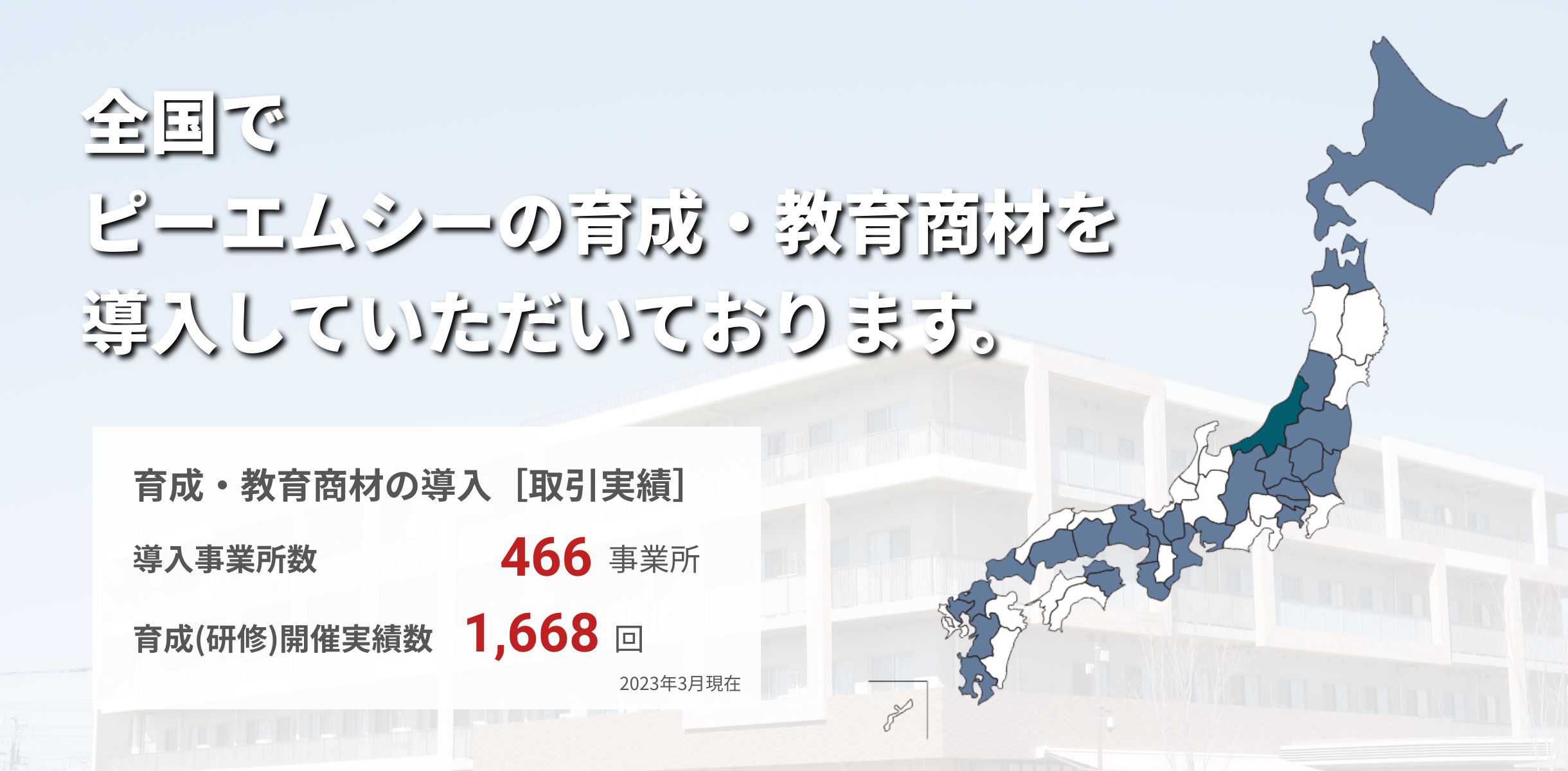

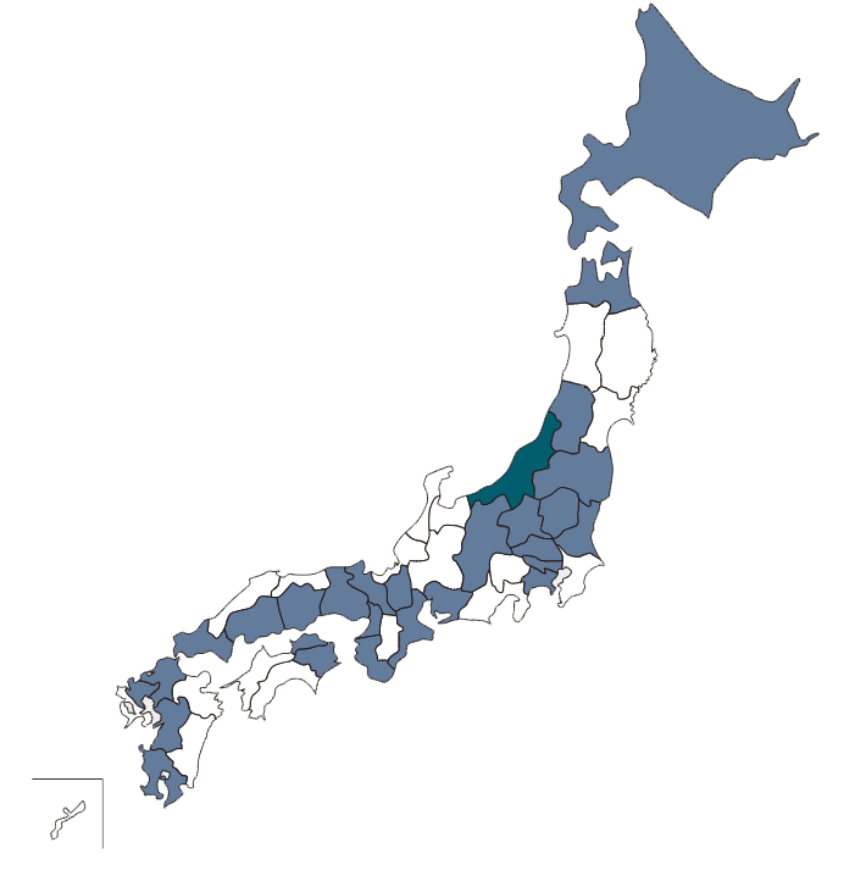

ピーエムシーの

育成プログラム

導入実績

支援実績は300事業所以上!

- 導入事業所数

- 466事業所

- 開催実績数

- 1,668回

運営企業の紹介

| 社名 | ピーエムシー株式会社 |

|---|---|

| 設立 | 2006年11月14日 |

| 資本金 | 3,300万円 |

| 役員 |

|

| 事業内容 | 人材教育事業 介護員養成研修事業 経営コンサルタント事業 アウトソーシング事業 一般労働者派遣事業 派15-300072 有料職業紹介事業 15-ユ-300035 |

| 所在地 | 〒955-0845 新潟県三条市西本成寺1-35-4 TEL:0256-47-3686 FAX:0256-35-0158 |